街づくりの軌跡

100 年の時を重ねて、いまも息づく想い

東急株式会社の礎を築いた渋沢栄一の日本型田園都市構想から100年あまり。田園調布や東急多摩田園都市で実現した理想の街づくりは全国へとフィールドを拡大し、各地で息づいています。

1918年(大正7年)。理想的な住宅地の開発をめざして 東急株式会社の祖、田園都市株式会社が設立されました。

明治の実業家・渋沢栄一らが想い描いたのは、日本らしい田園都市。社の理想を社名に掲げての船出です。

東京市が拡がりを加速させた時代。自然と安全に対する都市生活者の欲求が今日の田園調布という街を生み出しました。渋沢らは緑豊かな住宅都市の建設をめざして田園都市株式会社を設立。人は到底自然なくして生活できるものではない。故渋沢栄一の残した言葉には当社の出発点ともいえる街づくりへの想いが込められています。田園都市論は英国の経済学者エベネザー・ハワードが一世紀以上前に提唱。ロンドンの衛星都市として考案されレッチワースにて具現化された職住近接の街づくりに対して渋沢らは日本型田園都市として緑豊かな住宅都市をめざしました。

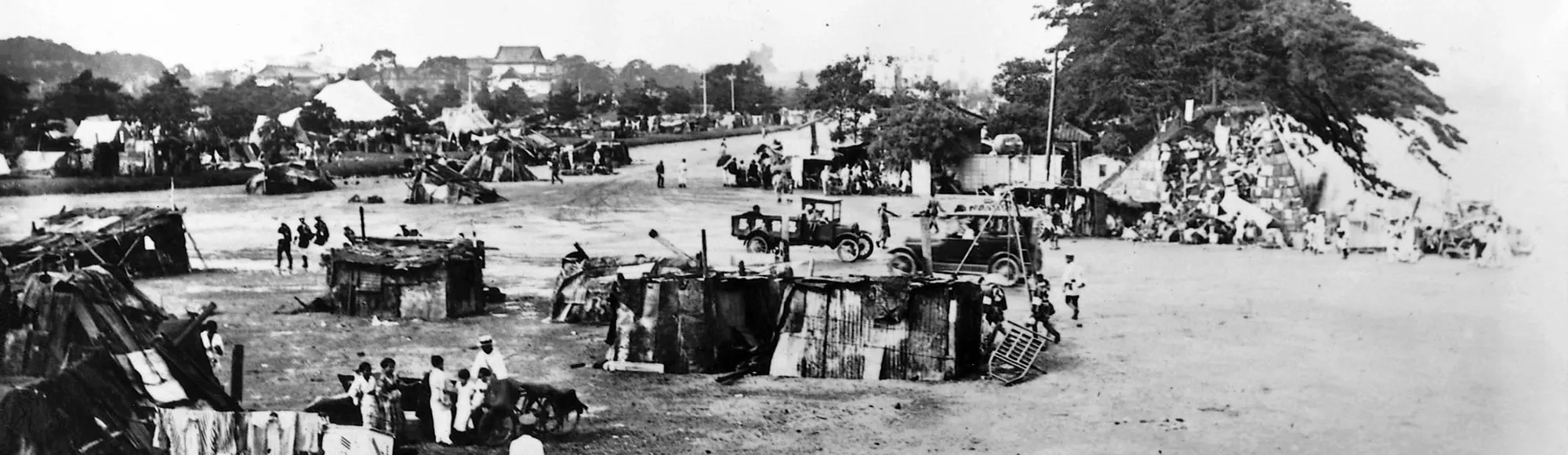

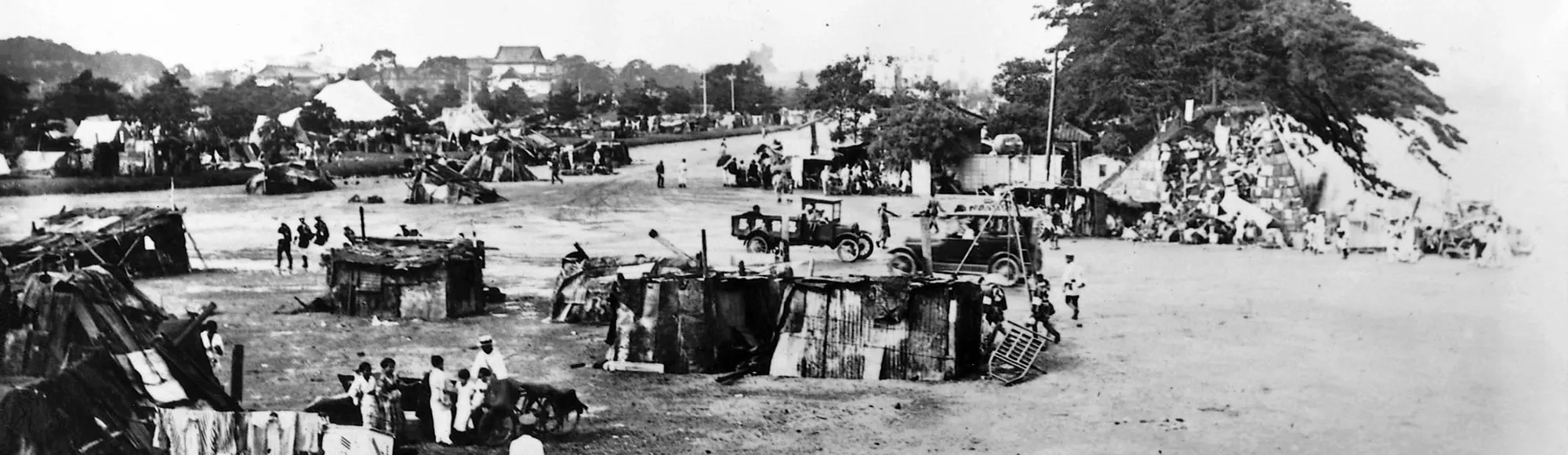

1923年(大正12年)。結果として田園都市の名を高めることとなる関東大震災が発生しました。

関東大震災という不慮の災害が、田園都市の安全性を立証、

郊外住宅地の評価が急速に高まっていきます。

田園都市株式会社が第2回分譲を開始した翌月、1923年9月。関東大震災が発生しました。大火災を伴うこの地震の被害は人口の密集していた京浜地方に集中し当時木造建築の多かった東京、横浜の両都市は3日間燃え続けました。一方で洗足を中心とする田園都市に建てられた住宅には1軒も被害がなく、それを知った人々の間に郊外移転の風潮が生まれます。社会的な存在感を急速に高めた田園都市建設が近隣に与えた影響は大きく、隣接する奥沢地区、果ては玉川全円耕地整理組合の結成にまで波及し現在の世田谷区への発展へとつながってゆきます。

1928年(昭和3年)。田園都市の開発業務は、 子会社である目黒蒲田電鉄に継承されました。

事業を受け継いだ目黒蒲田電鉄は、姉妹会社の東京横浜電鉄とともに

東横線沿線の街づくりを進めてゆきます。

会社合併により田園都市株式会社の事業を継承した目黒蒲田電鉄は、その後も街づくりを継続。上野毛、奥沢、等々力、大岡山などの分譲を経て姉妹会社の東京横浜電鉄と共同で各地で宅地造成を行ってゆきます。時代は昭和のはじめ。1929年に慶応義塾大学予科が日吉台へ、1931年に日本医科大学予科が新丸子へ移転することが決定。大学誘致とともに街づくりが進められ東横線沿線は次第に学園都市としての趣を感じさせるようになりました。こうした街づくりのノウハウはやがて半世紀以上の歳月をかけて取り組むことになる東急多摩田園都市の建設に結実してゆきます。

1971年(昭和46年)。美しい国づくり、 街づくりをめざして地方への進出がはじまりました。

鉄道事業にとって国づくり・街づくりは、本来の仕事だと思っています。

故五島昇は、街づくりへの想いを唱え続け、そのフィールドを全国へと拡大します。

東急多摩田園都市の開発が形をなしてきたころから、東急株式会社は街づくりのフィールドを全国へと拡大していきます。1971年10月。当社と東急グループ4社(東急不動産・定山渓鉄道・東急建設・東急観光)は、共同企業体という東急グループで初めての開発形態をもって北海道札幌市郊外の上野幌における約60万平方メートルの宅地開発推進を決定。翌1972年5月には愛知県知多市西谷地区で同様の共同企業体を設立。39万平方メートルの宅地開発に乗り出しました。同年10月には福岡市に九州開発事務所を設置し九州の地域開発に進出していきます。

1972年(昭和47年)。九州で最大の住宅都市 小郡・筑紫野ニュータウンの開発がはじまりました。

東急株式会社は、総開発面積の約3分の1にあたる470万平方メートルを開発

計画的な街づくりが進められてまいりました。

1972年。政令都市の指定を受けた福岡市は九州全域の中心都市として政治、経済、教育、文化などの中枢管理機能の集積度を年々高めており第3次産業を中心に人口が急増していました。諸般の事情に鑑みて福岡県は筑紫野市、小郡市にかけての丘陵地域を大規模ニュータウン建設の予定地域に位置づけ、民間資本を積極的に誘導する方針を打ち出します。当社はその方針に呼応して同地域の開発の一翼を担うことを決定。計画的な街づくりに取り組んでまいりました。地方公共団体の支持のもとで地域開発を環境開発として展開していくことは大変意義深いことといえます。